新感覚 - バレンボイムによるマーラー第9交響曲 (2007-08-01)

マーラー交響曲の魅力

アンリ=ルイ・ド・ラ・グランジュ (Henry-Louis de La Grange) という人は、マーラー研究の第一人者と呼ばれています。この方のフランス語で書かれたマーラー評伝は、全三巻、3600ページにも及ぶもので、さらに英語版、単なる英訳ではなく大幅な増補改訂版、全四巻というものも存在するそうです。

私自身、この三十年間、何百回と聴きつづけてきたマーラーの交響曲でも、注意して聴けば、必ずそこに新しい発見がある。

ド・ラ・グランジュさんのいう発見

と私の発見では、まったく質が違うと思います。しかしやはり、マーラーの交響曲は聴いた数だけ新しい発見

があると思うのです。

バレンボイム指揮によるマーラー第9交響曲の録音を聴いたとき、ド・ラ・グランジュさんのこの言葉を思い出しました。

マーラー:交響曲第9番 / バレンボイム指揮、ベルリン・シュターツカペレ

マーラー:交響曲第9番 / バレンボイム指揮、ベルリン・シュターツカペレ

今日で3日連続聴いています。新しい発見

のし通しです。全体の音量バランスやアゴーギグ、各々の歌いまわしの違いからか、ここでこんな楽器がこんなことをやっていたのか、といった、今まで気づかなかったものが聴こえ、それによって受ける印象がとても新鮮です。

斬新には聴こえるものの、それが「わざとらしさ」や「目立ちたがり屋の仕業」のようには決して聴こえず、単に解釈の違いとして自然に聴くことができます。こんな解釈があったのか、という発見

です。

マーラーの楽譜には、強弱や表現についての記号が、場合によっては注釈なども、こと細かに書き込まれているので、指揮者の仕事はほとんどない、ということも聞いたことがあります。なのに、世の中にはマーラー交響曲の録音はたくさん存在し、それぞれがそれぞれの表情を持っているから不思議ですね。

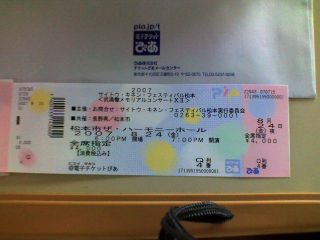

サイトウ・キネン・フェスティバル松本<武満徹メモリアルコンサートXII>へ行きます (2007-07-21)

サイトウ・キネン・フェスティバル松本のチケットが届きました。

さすがに小澤征爾さんが指揮するBプログラムやオペラ公演のチケットは取れませんでした。武満徹作品は、ノベンバーステップスとそのCDのカップリング曲の3曲しか知らないので、当日のプログラムに入っている曲を事前に聴いておいた方がいいかなぁと思っています。

松本が音楽で染まるとき - サイトウ・キネン・フェスティバル松本

世界的指揮者・小澤征爾総監督とサイトウ・キネン・オーケストラが母体となり、1992年からここ松本で繰り広げられている一大音楽祭、それがサイトウ・キネン・フェスティバル松本です。フェスティバルの開催は毎年8月~9月で、期間中、世界一流の奏者による演奏の数々を楽しみに、国内はもとより海外からも音楽ファンが松本に集います。今や夏の松本を「楽都」一色に染めるフェスティバルとして、市民にとって大切な音楽祭となっているものです。

月刊 City Box まつもと 7月号より

音楽祭開催前から、中心市街地の街灯などに飾り付けがされたり、県内外から多くの団体が参加する「歓迎吹奏楽パレード」が行われたり、松本がサイトウ・キネン一色となるそうです。駅周辺のホテルはすべて満室となり、ファミレスで一夜過ごす人までいるそうです。

自分の住む町、松本が一番賑やかになるとき。今からとても楽しみにしています。あ、そういえば住民票移さなくちゃ...。

ノヴェンバー・ステップス

ノヴェンバー・ステップス

- 作曲

- 武満徹

- 指揮

- 小澤征爾

- 演奏

- サイトウ・キネン・オーケストラ、鶴田錦史、横山勝也、今井信子

- トラック

-

- ノヴェンバー・ステップス ~ 尺八と琵琶とオーケストラのための

- エクリプス ~ 尺八と琵琶のための

- ストリング・アラウンド・オータム ~ ヴィオラとオーケストラのための

ノベンバー・ステップスは、日本の伝統楽器、尺八と琵琶を独奏楽器として取入れた単一楽章形式の複協奏曲で、ニューヨーク・フィルハーモニー125周年演奏会で初演されました。

これまで、多くの作曲家がわれわれ自身の音楽、現代の日本の音楽を書こうとこころみた。あるときは日本の民謡を取入れ、日本のリズムを取入れ、お寺の鐘の音を書入れたり、雅楽の響きをオーケストラでまねてみたりした。むろんうまくいく場合もあるが、下手すると、ニューヨークの町角で見られる安っぽい、いわゆる「オリエント・ギフト・ショップ」「東京ギフト・ショップ」の、チョウチン、日ガサ、ゆかたがけ的な日本ムードに堕する恐れがある。その例も多かった。

ところが武満さんは西洋の道具立てで日本の心を自然とわき出せることをしでかしたのだ。

小澤征爾大研究 (春秋社) 「4章 彼自身による小澤征爾 『びわと尺八』」より

単に西洋音楽の旋律を尺八や琵琶に演奏させたり、その逆のオーケストラに日本の雅楽の響きを出させたりといったものでは、決して無く、尺八と琵琶、それぞれがどれほどすばらしい楽器かを、これでもか、これでもか、と知らされる音楽です。

大学受験勉強中、注意力散漫になったときにこの曲を聴くと、気持ちが整い集中力が戻るので、よく聴き(効き)ました。静寂がとても力強く感じられる音楽は、世界中どこを探しても、この日本にしかないでしょう。昔、外国人とよくチャットしていた頃、アメリカ人に尺八のことを聞かれて、Shakuhachi is very quiet, but very strong

とわかったような口を利いたこともあります(笑)。

クラシック音楽との出会いとモーツァルト交響曲第40番 (2007-07-17)

超高級品、CDプレイヤー

小学校4,5年生の頃なのでもう20年以上前になります。友達に会社社長の息子だったやつがいて、そいつがコンパクトディスク (CD) というものを私に初めて見せてくれました。特殊な金属か何かでできていてずっしり重いものだと想像していたので、その軽さと軟さからこれが3200円もするの?

と思ったのを憶えています。CDやCDプレイヤーといったものは、当時一般家庭に普及し始めた頃だったと思います。でも、私の中ではまだ超高級品でした。

そのすぐ後です。なんと超高級品、CDラジカセが家に来たのです。父親が会社からプレゼントされたとかなんとかと言ってた気がしますが、ダンボールから出して設置されるその高級品を家族全員が物珍しそうに、しかし、ワクワクしながら眺めていました。

柿落としはなんだったか憶えていません。ただ、そのラジカセといっしょに来た、東芝EMIのクラシックコレクション、全部で200枚くらいのCDの中からだったはずです。聴くものがそれしかありませんでしたから。 結構名演揃いのコレクションなんです。今の私だったらその中からフルトヴェングラー指揮のバイロイトの第9を柿落としに選んだでしょう。

結構名演揃いのコレクションなんです。今の私だったらその中からフルトヴェングラー指揮のバイロイトの第9を柿落としに選んだでしょう。

当然、高級品を触りたくて仕方なかった私が聴くものもそのコレクションの中からでした。バッハの「トッカータとフーガ」やチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲」など、あ!これ聴いたことある!

といった調子で。

そのうち、家のレコードでも同じようなコレクションBOXがあることを知り、そちらまで引っ張り出して聴き漁ったり、絵本形式でわかりやすい楽典の入門書を見つけ知識を得るなどクラシック音楽そのものにのめり込みました。

モーツァルト交響曲第40番ト短調

東芝EMIクラシックコレクションの中でモーツァルト交響曲第40番が一番のお気に入りでした。母親が言うには毎日朝から聴いていた

そうです。よくもまあ、あんなに哀愁漂う美しくも切ない旋律を朝っぱらから聴けたものだと感心します。小学校の頃は毎朝学校に着くと、すぐにグランドに出てドッチボールをしていましたから、今の私にはその行動はまったく理解できません。ガキンチョには気持ちの切り替えとかシチュエーションとかいうことは意識の中になかったんでしょうね。毎日担任の先生に提出する日記にも、モーツァルトの40番がどうのこうのと書いた記憶もあります。まさにモーツァルト40番、一色でした。

残念ながらその録音の指揮者・オーケストラなどの情報は憶えていません。今度実家に帰ったときチェックしようと思います。

モーツァルト:交響曲第40番 / 水戸室内管弦楽団 小澤征爾

モーツァルト:交響曲第40番 / 水戸室内管弦楽団 小澤征爾

少し前から小編成のハイドンやモーツァルトの音楽はずっと聴いていないなぁと思い、また、せっかくSACDプレイヤーを買ったのだからということで、このSACDハイブリット仕様ディスクを買いました。上品でとても安らぎます。水戸室内管弦楽団については何も知りませんでしたが、すごく豪華なメンバーで構成されているんですね。

音楽についての音楽 - マーラー交響曲第6番イ短調 (2007-03-03)

ここ数週間、マーラーの交響曲第6番イ短調ばかり聴いています。エッシェンバッハ/フィラデルフィア管を聴いてカラヤン/BPO、途中でバーシュタイン/ベルリンフィルの第9も聴いたりしながら、テンシュテット/LPOの第6...、と立て続けに、しかも爆音で聴いているので、周囲の住民からどう思われているかちょっと不安です...。

音楽についての音楽

マーラーの交響曲が語られるとき、音楽についての音楽 = メタ・ミュージック

という表現がよく使われます。小生も最近この表現の意味するところがわかってきたように思えます。

伝統的な楽曲形式を下敷にしながら、細部に到るまで計算された楽曲の緊密な連関を形作る中で、歌詞や標題と直接に結び付くことなく、このような世界観を音楽化することにマーラーは成功したのである。

ブルックナー・マーラー事典(東京書籍)

私の文章力・表現力の問題なのでしょうか。歌詞や標題と直接に結び付くことのない

この第6交響曲のすばらしさは、この作品そのものでしか表現できません。つまり、聴かなきゃ絶対わからんということです。

交響曲第6番イ短調

個性溢れる1つ1つの音楽が皆好き勝手に動いているようであり、しかし、全体を見渡せばそれ自体が1つの音楽で予測不能・自由自在にその姿を変えているようでもある。

目の前に現れたかと思えば、別のものによって見えなくなってしまう。そうかと思えば再び現れる。いや、現れたのはさっきとは別のものかも知れない。よく判らない。とにかく次に現れるものを欲する。

突然群れと成り音楽が自分に襲い掛かってきたり、何か形を成す・頂点に達するかのように思えた次の瞬間、強烈な打撃

が放たれ音楽がパニック状態に陥ったりする。

私が大好きだということ以外、何も伝わっていない気もしますが...、こんな印象を持っています。やっぱり聴かなきゃわからんのです。

よく聴くマーラー交響曲第6番イ短調のCD

エッシェンバッハ指揮、フィラデルフィア管弦楽団

エッシェンバッハ指揮、フィラデルフィア管弦楽団

ここでご紹介している中では一番新しい録音です。非常に洗練された演奏という印象です。

カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

重量感たっぷりの演奏です。

テンシュテット指揮、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

テンシュテット指揮、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団

一番荒々しさを感じる演奏です。

ブーレーズ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ブーレーズ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ブーレーズの指揮は冷徹で洗練された演奏

という評価をよく聞きます。

金管楽器の迫力を楽しんで聴く他の録音が多いのに対して、この録音は弦の厚みを感じます。

今日聴いたマーラー交響曲 (2007-01-14)

丸一日、部屋で音楽を聴いていました。本当にたくさんのCDを聴いていたのですが、その中からマーラーのいくつかの交響曲を紹介します。

- 交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

- 交響曲第5番嬰ハ短調 / アルミンク指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団

- 交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

- 交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

おっ、スピーカこけら落としで聴いたときより良い音になってる(気がする)。スピーカが本領発揮するのは1ヶ月後だ

、とか、いやいや爆音で1週間鳴らせばOKだ

などと諸先輩方から言われていましたが、そろそろ鳴ってきたのかな?と思いました。

第6交響曲と第9交響曲を聴き終えて、休憩(?)のつもりでかけたのですが、音が鳴り出した途端、スピーカの前から離れられなくなりました。第1楽章再現部では感動で涙さえ浮かべてしまいました。

おかけでコーヒーを煎れる為に沸かしていたお湯は使い物にならなくなってしまいましたが、やはり何度聴いてもすばらしい演奏です。

交響曲第5番嬰ハ短調 / アルミンク指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団

前日に買ったCDで、昨日は聴いている内に寝てしまったので再度聴き直しました。

大人しい演奏です。特に第2楽章など嵐のように激動して、きわめて激しく

とは聴こえず寂しく思いました。その代わり最終楽章はとても華やかです。前半が静かなのはこの盛り上がりを際立たせるためだったのかも知れません。

演奏終了後の「ブラボー」の声はクラシックコンサートでは御決まりの儀式なのでしょうか。この録音にも入っていますが、(あくまでCDで聴いた印象ですが)この演奏で、拍手喝采、ブラボーの声はちょっと不自然に感じました。

交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

第1楽章冒頭から物凄い迫力。攻撃的というか暴力的というか、ストラヴィンスキーの春の祭典のようなサディスティックささえ感じる出だしです。早めのテンポで前へ前へと突き進み、聴いている方は思わず後ずさりしてしまうような、そんな印象を持ちました。

それにしても、最終楽章、最後の最後に来る短三和音は何度聴いてもビビリます。来るぞ来るぞと心構えはできているつもりでも、いざ音が鳴ると毎回身体がビクッとしてしまいます。本当に強烈ですね。

交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

最終楽章アダージョは、死の世界や天上の世界を描いた

と言われているそうですが、私には死に逝く人そのものを描いているように思えます。

音を出す楽器が徐々に減っていき、最後には弦楽器のみとなる。静まりそして極度にゆっくり

となる。終わりかと思いきや、まだ何かを語ろうとする。なかなか終わろうとしない。微かな囁きと長い休符。これが繰り返される。次は何が聴こえるのだろう、耳を傾ける。すると、指揮者のタクトが下りる、あるいは、プレイヤーの「ウィーン」という原点復帰音が聴こえる。そこで初めて、逝ったんだ、とわかる。

とても写実的な死の描写に聴こえてなりません。私が短絡的なのでしょうか。