今日聴いたマーラー交響曲 (2007-01-14)

丸一日、部屋で音楽を聴いていました。本当にたくさんのCDを聴いていたのですが、その中からマーラーのいくつかの交響曲を紹介します。

- 交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

- 交響曲第5番嬰ハ短調 / アルミンク指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団

- 交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

- 交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

おっ、スピーカこけら落としで聴いたときより良い音になってる(気がする)。スピーカが本領発揮するのは1ヶ月後だ

、とか、いやいや爆音で1週間鳴らせばOKだ

などと諸先輩方から言われていましたが、そろそろ鳴ってきたのかな?と思いました。

第6交響曲と第9交響曲を聴き終えて、休憩(?)のつもりでかけたのですが、音が鳴り出した途端、スピーカの前から離れられなくなりました。第1楽章再現部では感動で涙さえ浮かべてしまいました。

おかけでコーヒーを煎れる為に沸かしていたお湯は使い物にならなくなってしまいましたが、やはり何度聴いてもすばらしい演奏です。

交響曲第5番嬰ハ短調 / アルミンク指揮、新日本フィルハーモニー交響楽団

前日に買ったCDで、昨日は聴いている内に寝てしまったので再度聴き直しました。

大人しい演奏です。特に第2楽章など嵐のように激動して、きわめて激しく

とは聴こえず寂しく思いました。その代わり最終楽章はとても華やかです。前半が静かなのはこの盛り上がりを際立たせるためだったのかも知れません。

演奏終了後の「ブラボー」の声はクラシックコンサートでは御決まりの儀式なのでしょうか。この録音にも入っていますが、(あくまでCDで聴いた印象ですが)この演奏で、拍手喝采、ブラボーの声はちょっと不自然に感じました。

交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

交響曲第6番イ短調 / 大植英次指揮、大阪フィルハーモニー交響楽団

第1楽章冒頭から物凄い迫力。攻撃的というか暴力的というか、ストラヴィンスキーの春の祭典のようなサディスティックささえ感じる出だしです。早めのテンポで前へ前へと突き進み、聴いている方は思わず後ずさりしてしまうような、そんな印象を持ちました。

それにしても、最終楽章、最後の最後に来る短三和音は何度聴いてもビビリます。来るぞ来るぞと心構えはできているつもりでも、いざ音が鳴ると毎回身体がビクッとしてしまいます。本当に強烈ですね。

交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

交響曲第9番ニ長調 / 小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ

最終楽章アダージョは、死の世界や天上の世界を描いた

と言われているそうですが、私には死に逝く人そのものを描いているように思えます。

音を出す楽器が徐々に減っていき、最後には弦楽器のみとなる。静まりそして極度にゆっくり

となる。終わりかと思いきや、まだ何かを語ろうとする。なかなか終わろうとしない。微かな囁きと長い休符。これが繰り返される。次は何が聴こえるのだろう、耳を傾ける。すると、指揮者のタクトが下りる、あるいは、プレイヤーの「ウィーン」という原点復帰音が聴こえる。そこで初めて、逝ったんだ、とわかる。

とても写実的な死の描写に聴こえてなりません。私が短絡的なのでしょうか。

関連記事へのリンク

休日、最初に聴くCD (2007-01-07)

スピーカを買ったばっかりということもあり、休みの日に目を覚まして最初にすることは、オーディオアンプの電源を入れることです。さて何を聴こうかと思ったときに、最近は大体この2枚のどちらかです。

煎れ立てのコーヒーの香りと、程よい音量のアコースティックサウンドが部屋を満たし、俺っておしゃれ~

と自己満足してます。

What a Difference... / Eldissa

What a Difference... / Eldissa

70-80年代のディスコミュージックをボサノバ風にアレンジして演奏しています。1曲目のStayin' Aliveは、「NISSAN moco」のテレビCMで使われています。

CD屋さんでこのアルバムのCan't Take My Eyes Off Youが流れていたのを聴いて買いました。私にとっては知っている曲の方がむしろ少ないですが、どの曲も親しみ易いメロディでとても安らぎます。

- Stayin' Alive

- Fame

- Gimme! Gimme! Gimme!

- Ring My Bell

- Funkytown

- That Night

- Can't Take My Eyes Off You

- Cherish You

- Rock With You

- Could It Be Magic

- Dream

- Fantasy

- Go West

- What a Difference a Day Made

- Sunshine

ミュージックリーム / Fried Pride

ミュージックリーム / Fried Pride

パーカッシブなギターを聴かせてくれる横田さんと魅惑の美声を持つヴォーカルShihoさんによるスーパーユニットFried Pride。6枚目となるこのアルバムでは初めて日本語の歌詞の曲を取り上げています。

特に2曲目リバーサイド・ホテルのベースラインが大好きです。とても印象的で聴くたびに惹きつけられるベースラインです。これってベーシストはどう思うんでしょうか。

またやはり、ヴォーカルShihoさんの美声が堪りません。セカンドアルバムSTREET WALKING WOMANの「ALMAZ」を聴いて好きになり、その後、ライブで聴いた「パラダイス」でもうShihoさんにメロメロになってしまいました。

このアルバムジャケットはShihoさんの超度アップで、Shihoさんに恋している私にとってはうれしい限りです。これを会社のデスクトップパソコンの壁紙にしたいのですが、オフィシャルサイトで壁紙用画像とかアップしてくれないかなぁと願っています。ちなみに今もオフィシャルサイトのGalleryページに掲載されている画像を壁紙にさせていただいています。

- 君の瞳に恋してる

- リバーサイド・ホテル

- 接吻KISS

- Nightbirds

- Words With Wings

- Get Down To Me

- Midas Touch

- 永遠に

- Higher Ground

- La La Means I Love You

Fried Pride関連リンク

オーディオ環境?2007 (2007-01-03)

B&W CM7を購入

![[模様替えした部屋の様子]](/docs/2007/01/audio2007.jpg)

冬のボーナスで思い切ってスピーカB&WのCM7を買いました。前まで使っていた借り物のDIATONEが気に入らなかったわけではないのですが、やはり自分のスピーカがほしいと思い、以前からオーディオ雑誌で情報収集していました。

当初考えていたのは同シリーズのCM1でした。どの雑誌を読んでも評価が非常に高く、知人にもCM1は10万で30万の音を出すスピーカだ

とも言われていたからです。

しかし、実際にお店で音を聴き比べてみて、CM7の方が低音の出が良く全体的に広がりをもった印象を受け、こちらに決めました。そりゃ、価格も倍違うんだから良いに決まってるよっと突っ込まれそうですが...。

早速聴いたアルバム

マーラー交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

マーラー交響曲第4番ト長調 / ノリントン指揮、シュトゥットガルト放送交響楽団

スピーカ購入時お店へ持っていったCDです。視聴するときは普段から良く聴いているものが良いということでこれを持っていきました。

うーむ、お店で聴いたときの方がいい音だったような...。やはり、アンプとプレイヤーも買い替えか。いや、もうちょっと設置環境を検討してみよう。

マーラー交響曲第6番イ短調 悲劇的 / エッシェンバッハ指揮、フィラデルフィア管弦楽団

マーラー交響曲第6番イ短調 悲劇的 / エッシェンバッハ指揮、フィラデルフィア管弦楽団

CDプレイヤーがSACD未対応にも関わらずマーラー演奏の最新録音だと思わず購入してしまったハイブリットCDです。

マーラー第6交響曲は、巨大なハンマーを打楽器として用いていることで有名ですが、CM7購入前までは、意識していないとどこで鳴ったかわからないくらいでしたが、CM7で聴いていたら、「ドガッ!」っと鈍い衝撃音が部屋に鳴り響いて、何事かと超ビビりました...。ただ、やはりこのハンマーは演奏の場における視覚的効果の方が大きいんでしょうね。

FIRST LIVE / 東京銘曲堂

FIRST LIVE / 東京銘曲堂

テナー川嶋哲郎、ギター岡安芳明、ベース上村信のドラムレスのユニットで、ジャズスタンダード曲をまじめに丁寧に演奏しようというコンセプトで活動している

と以前ライブで仰られていました。このアルバムは、このユニット結成前、かつ、結成のきっかけになったジャズ・クラブTOKYO TUCで行われたライブ録音です。

帰省、そしてインギーの思い出...。 (2007-01-03)

年末年始は実家で過ごしました。実家の私の部屋は誰に使われることもなく、今はだだっ広い何もない四角い6畳の部屋になっています。

![[実家の私の部屋に張ってあるイングヴェイのポスター写真]](/docs/2007/01/home_y1.jpg)

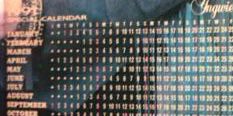

このポスターは雑誌YOUNG GUITARの付録で付いていたもので、右下がカレンダーになっています。いったいいつから張りっぱなしなんだろうと見ると、なんと1991年版のカレンダーでした。丸15年間ここへ張ってあるんですね。昔は他にもエディ・ヴァンヘイレンやジョン・サイクスなどロックギタリストのポスターが張ってありましたが、これだけが残っています。やっぱりかっこいいからですかねぇ。

YOUNG GUITAR別冊の「100%Yngwie Malmsteen」を買って、夢中でイングヴェイの曲を練習してたなぁなどと思い出します。今でもギターを手にすると必ずと言っていいほど、Black Starの始めのガットギター部分を弾いたりします。「俺はこれからジャズをやるんだ」と勢いで他のロック系のバンドスコアと一緒にその本は、古本屋に売ってしまいました。もったいないことした...。

そういえば、その「100%Yngwie Malmsteen」のインタヴューの中でパガニーニが大好きだ

と話しており、これを読んですぐにパガニーニのCDを買いました。でもイングヴェイ本人のプレイにパガニーニの影響は感じられないのは気のせいでしょうか...。

イングヴェイ関連CD紹介

Marching Out / Yngwie J. Malmsteen's Rising Force

Marching Out / Yngwie J. Malmsteen's Rising Force

Yngwie J. Malmsteen's Rising Forceとして活動中のイングヴェイのアルバムでは、やはりヴォーカルがジェフ・スコットソートの時代が一番好きです。試しに1曲目のI'll See the Light, Tonightを弾いてみたら....、弾けなくなっていました。運指は憶えているだけに逆に悲しいです。

アルカトラス

アルカトラス

ハードロック/ヘヴィメタルのヴォーカリストの中では、グラハム・ボネットが一番好きでした。最も本人はハードロックは嫌いだったそうですが。それじゃあ何でハードロックのバンドを結成しちゃったんだろうと疑問が残ります。

パガニーニ:カプリース / パールマン(演奏)

パガニーニ:カプリース / パールマン(演奏)

イングヴェイに騙されて(?)買ったイツァーク・パールマン演奏のパガニーニ:24のカプリースです。第1番ホ長調のリコシェ(跳び弓)を初めて聴いた時は、なんだこのCD、音がおかしいぞなどと思ってしまいました。

たしか、第5番イ短調の譜例が前述の「100%Yngwie Malmsteen」に載っていて、ギターで練習しました。

テーマは「死」マーラー交響曲第9番ニ長調 (2006-12-20)

マーラー交響曲第9番は、私が今一番大好きな曲です。「大好き」というより、最も探究心が駆り立てられる音楽、と表現するのが一番相応しいかも知れません。手元のCDを数えてみたら、2006年12月現在でこの第9交響曲の録音CDは8枚もありました。マーラーに興味を持ってから半年も経っていないので、この数は多いと思います。 また最近はより深くこの曲を理解したいとミニチュアスコアまで買ってしまいました。

テーマは「死」?

この第9交響曲は、「死」を連想させると言われています。またここでいう「死」とは、マーラー個人の「死」ではなく、万人、世の中一般の「死」のことであり、マーラーが死の恐怖に怯えながら作曲したという説は誤りだというのが、伝記作家たちの見解だそうです。

しかし、この曲を聴いて本当に「死」を連想するのでしょうか。私はいつもCDのブックレットや解説書を片手に聴いているせいで、そういうものだと思って聴いていましたが、正直なところわかっていないかも知れません。

「引用」される対象は必ずしも形をなす旋律であるわけではなく、むしろ、ある内容と関わる音楽の特徴(たとえば節まわしや旋律構成のパターン)だけを引用するような手法が多用されており、それは特定の旋律の引用というよりは一般的な性格の引用と呼ぶ方がふさわしい。

ブルックナー・マーラー事典(東京書籍)

なるほど、誰もが知っているレクイエムや葬送行進曲のフレーズをそのまま引用しているのではなく、音楽的特徴だけを取り入れ、聴いている人はその印象、雰囲気から、無意識の内に「死」を連想させられるというものだそうです。日本のホラー映画に水がよく使われるのと似ていますね。

結局のところ、「死」を連想できる人は、西洋人または西洋文化を熟知している人ということになりませんか。 ヴァイオリニストの諏訪内晶子さんが現在フランスで生活しているのも、ヨーロッパ文化そのものを体感し、作曲者の意図を十分理解するためなのだとわかりました。 やはりマーラーの音楽をもっともっと理解したければ、ウィーンで生活しなきゃいけないんでしょうか...。

よく聴いているマーラー交響曲第9番ニ長調

小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ演奏

小澤征爾指揮、サイトウ・キネン・オーケストラ演奏

最近はスコアを読み、DTM用シーケンサソフトで打ち込みなどしています。その際、一番参考になるのが、録音が一番綺麗で細部の音まで確認できるこのCDです。やはり日本の技術はまだまだ世界に通用するものだとつくづく思います。

レナード・バーンスタイン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団演奏

レナード・バーンスタイン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団演奏

このCDが発売されるまで、伝説の名演と呼ばれていた録音だそうです。所々バーンスタイン本人と思われる声が聞こえてライブ録音らしさが伝わってきます。

また、第3楽章は、苦悩と喧騒に満ちた、空しい現世の営みのカリカチュア

などと言われていますが、この説明に最も当てはまる演奏がこのCDの第3楽章だと思います。