笑顔、幸せ、寂しさ - チャップリン映画 (2007-07-28)

花を咥え、照れ笑いするチャップリン。

花を咥え、照れ笑いするチャップリン。

これを見て胸が締め付けられる思いにならないのは、あなたがこの映画「街の灯」を観ていないからです。

近所のCD屋さんでこのDVDを見つけ、暇つぶしになるかなと買ってみました。暇つぶしどころか、思いっきりハマりました。観終わってしばらく夢心地、再度そのCD屋さんへ行き、同じシリーズのDVD「モダン・タイムス」と「黄金狂時代」を...。

いやぁ、映画ってほんとにいいですね!

と心から思ってます。

街の灯

街の灯

浮浪人チャップリンが盲目の花売り少女に恋をする。彼女のためと金策に走り回り、そして、ラストシーン...。

昔観てるし、テレビでも何度か紹介されてるし、ストーリーも知っているはずだし、でも感動せずにはいられませんでした。俺も大人になったのかなぁ(笑)。

純粋な心、一途な気持ち。とても大切です。憧れます。しかし、ラストシーンでは...。だって、映画だったら普通、「いえ、人違いです」って立ち去ったりするでしょ?何で言っちゃうかなぁ、やっぱりそれがチャーリーなのかなぁ。とても切なく感じてしまいました。

モダン・タイムス

モダン・タイムス

「人間が新しい現代の社会を生きていくには、どうあるべきか」というテーマを掲げながら、資本主義社会のあり方を痛烈に皮肉った作品として知られる映画

音楽CD:青春のポップスIIIブックレット [Smile]の解説より

有名な歯車のシーンなど、カリカチュア的な要素が紹介されることが多い作品です。

私にとってはそこはむしろどうでもいいんです。家を見つけたの

とボロ屋で少女と一緒に過ごすシーンが最高です。号泣してました。お決まりのギャグ連発で、逆にそれが二人の幸せぶりへと意識が行きました。貧しくても幸せならそれでいいの象徴といったシーンです。

そして、最後は、「頑張って生きていこう。でも、笑顔でね。」のメッセージ。泣きますよ、そりゃ(笑)。

テーマ曲はスマイル。もうこれが聴こえただけで目が潤んでしまう。

チャップリンの黄金狂時代

チャップリンの黄金狂時代

当たり前といえば当たり前で、どのDVDケースの写真も一番印象に残るシーンを使ってます。DVDを手に取るとそのシーンやその他いろいろなシーンが回想され、耽ってしまいます。このDVDもそうです。

ただ、やっぱりちょっと寂しいって思っちゃうんですよ、このシーンも。どうしてチャップリンはこんなにまで主人公を落とすんでしょうか。コメディだからでしょうか。結局人間って自分が優越感に浸ると楽しいと思う生き物なんですかね。

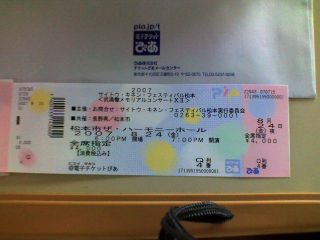

サイトウ・キネン・フェスティバル松本<武満徹メモリアルコンサートXII>へ行きます (2007-07-21)

サイトウ・キネン・フェスティバル松本のチケットが届きました。

さすがに小澤征爾さんが指揮するBプログラムやオペラ公演のチケットは取れませんでした。武満徹作品は、ノベンバーステップスとそのCDのカップリング曲の3曲しか知らないので、当日のプログラムに入っている曲を事前に聴いておいた方がいいかなぁと思っています。

松本が音楽で染まるとき - サイトウ・キネン・フェスティバル松本

世界的指揮者・小澤征爾総監督とサイトウ・キネン・オーケストラが母体となり、1992年からここ松本で繰り広げられている一大音楽祭、それがサイトウ・キネン・フェスティバル松本です。フェスティバルの開催は毎年8月~9月で、期間中、世界一流の奏者による演奏の数々を楽しみに、国内はもとより海外からも音楽ファンが松本に集います。今や夏の松本を「楽都」一色に染めるフェスティバルとして、市民にとって大切な音楽祭となっているものです。

月刊 City Box まつもと 7月号より

音楽祭開催前から、中心市街地の街灯などに飾り付けがされたり、県内外から多くの団体が参加する「歓迎吹奏楽パレード」が行われたり、松本がサイトウ・キネン一色となるそうです。駅周辺のホテルはすべて満室となり、ファミレスで一夜過ごす人までいるそうです。

自分の住む町、松本が一番賑やかになるとき。今からとても楽しみにしています。あ、そういえば住民票移さなくちゃ...。

ノヴェンバー・ステップス

ノヴェンバー・ステップス

- 作曲

- 武満徹

- 指揮

- 小澤征爾

- 演奏

- サイトウ・キネン・オーケストラ、鶴田錦史、横山勝也、今井信子

- トラック

-

- ノヴェンバー・ステップス ~ 尺八と琵琶とオーケストラのための

- エクリプス ~ 尺八と琵琶のための

- ストリング・アラウンド・オータム ~ ヴィオラとオーケストラのための

ノベンバー・ステップスは、日本の伝統楽器、尺八と琵琶を独奏楽器として取入れた単一楽章形式の複協奏曲で、ニューヨーク・フィルハーモニー125周年演奏会で初演されました。

これまで、多くの作曲家がわれわれ自身の音楽、現代の日本の音楽を書こうとこころみた。あるときは日本の民謡を取入れ、日本のリズムを取入れ、お寺の鐘の音を書入れたり、雅楽の響きをオーケストラでまねてみたりした。むろんうまくいく場合もあるが、下手すると、ニューヨークの町角で見られる安っぽい、いわゆる「オリエント・ギフト・ショップ」「東京ギフト・ショップ」の、チョウチン、日ガサ、ゆかたがけ的な日本ムードに堕する恐れがある。その例も多かった。

ところが武満さんは西洋の道具立てで日本の心を自然とわき出せることをしでかしたのだ。

小澤征爾大研究 (春秋社) 「4章 彼自身による小澤征爾 『びわと尺八』」より

単に西洋音楽の旋律を尺八や琵琶に演奏させたり、その逆のオーケストラに日本の雅楽の響きを出させたりといったものでは、決して無く、尺八と琵琶、それぞれがどれほどすばらしい楽器かを、これでもか、これでもか、と知らされる音楽です。

大学受験勉強中、注意力散漫になったときにこの曲を聴くと、気持ちが整い集中力が戻るので、よく聴き(効き)ました。静寂がとても力強く感じられる音楽は、世界中どこを探しても、この日本にしかないでしょう。昔、外国人とよくチャットしていた頃、アメリカ人に尺八のことを聞かれて、Shakuhachi is very quiet, but very strong

とわかったような口を利いたこともあります(笑)。

フラプラファン必見のライブDVD - Fried Pride Live In New York & Tokyo (2007-07-21)

Fried Pride Live In New York & Tokyo

Fried Pride Live In New York & Tokyo

2枚組みのDVDで、DISK.1はニューヨークBlue Note、DISK.2は東京 渋谷クワトロでのライブ収録です。DISK.1にはフライドプライドのお二人によるコメンタリーも楽しめます。

DISK.1 ニューヨークBlue Note

DISK.1のニューヨークでのライブ演奏は正直面白くないです。横田さんも本調子ではないし、何よりも客のノリが悪くライブが盛り上がらない。

DISK.1のニューヨークでのライブ演奏は正直面白くないです。横田さんも本調子ではないし、何よりも客のノリが悪くライブが盛り上がらない。

しかし、音声をオーディオコメンタリーに切り替えると、一変。すごく楽しいです。ライブ映像を見ながらフライドプライドのお二人が、この演奏についてや、横田さんが当日ビビリまくっていたこと、Shihoさんの化粧の秘密(?)など、いろいろと話してくれています。よこちゃんのファンはほとんどがおっさんですよね

と言うShihoさんに対して横田さんが、いえ、若い男性の方もいらっしゃいます

などの笑える会話は、ファンとしてもお二人をとても近くに感じることができて、うれしい限りです。

横田さんについては、ブログや雑誌のインタビューでのShihoさんの発言から、音楽に対して非常に厳しく、ライブのリハーサルやレコーディングの時はすごく怖い人なのだそうです。だから普段の二人はよそよそしい関係なのかと勝手に想像していましたが、なんだ普通に仲いいんじゃん

と、これまた勝手に、安心しました。ただ、横田さんがご自身の演奏を聞きながらここでこんな風にやるのがいいですねぇ!

とか、これがギターらしい表現なんです!

などと仰られているのを聞くと、心底ギターという楽器を愛している人なんだなぁということはすごく伝わってきました。

DISK.2 渋谷クラブクワトロ

そしてDISK.2。フライドプライドらしいライブです。っていうか、俺が聴きに行ったときよりずっと盛り上がってるじゃねえか!

と嫉妬してしまうくらい、カッコいい演奏が収録されています。

観客全員にコーラスを歌わせてShihoさんがその上にスキャットで乗せるというアイデアは、フラプラライブの定番になっていますが、やはりいいです。ベタなことを言いますが、客席とステージに壁がなくなり全員がひとつになる、一番興奮するときです。私が聴きに行ったときはCLOSE TO YOUでそれを体験しましたが、このDVDでは、WORDS WTIH WINGSで聴けます。たとえノリノリの曲でも鳥肌が立つくらい感動します。

観客全員にコーラスを歌わせてShihoさんがその上にスキャットで乗せるというアイデアは、フラプラライブの定番になっていますが、やはりいいです。ベタなことを言いますが、客席とステージに壁がなくなり全員がひとつになる、一番興奮するときです。私が聴きに行ったときはCLOSE TO YOUでそれを体験しましたが、このDVDでは、WORDS WTIH WINGSで聴けます。たとえノリノリの曲でも鳥肌が立つくらい感動します。

そして、ラストのLA LA MEANS I LOVE YOU。観客へ感謝の意味を込めて、Shihoさんが何度もI love you

と繰り返し、最後の最後ではマイクなしで、歌うのを聴くと、ジーンと涙が溢れてきます。

あぁ、やっぱりまた行きたいなぁ。松本に来ないかなぁ(笑)。東京まで行くか。待てよ、ここからだと、東京も名古屋もほぼ同じ距離だから、むしろ選択肢が増えたことになる。よしライブスケジュールを毎日チェックしよ。こういうライブスケジュールにこそRSSを使うべきだと思います。

それにしても、DISK.1のコメンタリーでShihoさんがメイクについて話していたので、どうしても気になってしまいます、目が。確かにアイシャドウが奥の奥まで入ってそう。描くとき怖くないのかなぁ、と男は思ってしまいます。

関連記事

番外:ショボイ今のDVD環境

DVDはプロジェクタとスクリーンを買ってから存分に楽しもうと、引越してからまともにDVDを見れる環境になっていません。しかし、無性にフライドプライドのライブDVDが見たくなり、隣の部屋にある14インチのテレビデオを引っ張り出しきて、半ば無理やり、DVD鑑賞を実現させました。

明らかにテレビが小さ過ぎですが、遮光カーテンで暗室にすれば、集中して見ることができて、まぁ、耐えられないというほどではありません。

クラシック音楽との出会いとモーツァルト交響曲第40番 (2007-07-17)

超高級品、CDプレイヤー

小学校4,5年生の頃なのでもう20年以上前になります。友達に会社社長の息子だったやつがいて、そいつがコンパクトディスク (CD) というものを私に初めて見せてくれました。特殊な金属か何かでできていてずっしり重いものだと想像していたので、その軽さと軟さからこれが3200円もするの?

と思ったのを憶えています。CDやCDプレイヤーといったものは、当時一般家庭に普及し始めた頃だったと思います。でも、私の中ではまだ超高級品でした。

そのすぐ後です。なんと超高級品、CDラジカセが家に来たのです。父親が会社からプレゼントされたとかなんとかと言ってた気がしますが、ダンボールから出して設置されるその高級品を家族全員が物珍しそうに、しかし、ワクワクしながら眺めていました。

柿落としはなんだったか憶えていません。ただ、そのラジカセといっしょに来た、東芝EMIのクラシックコレクション、全部で200枚くらいのCDの中からだったはずです。聴くものがそれしかありませんでしたから。 結構名演揃いのコレクションなんです。今の私だったらその中からフルトヴェングラー指揮のバイロイトの第9を柿落としに選んだでしょう。

結構名演揃いのコレクションなんです。今の私だったらその中からフルトヴェングラー指揮のバイロイトの第9を柿落としに選んだでしょう。

当然、高級品を触りたくて仕方なかった私が聴くものもそのコレクションの中からでした。バッハの「トッカータとフーガ」やチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲」など、あ!これ聴いたことある!

といった調子で。

そのうち、家のレコードでも同じようなコレクションBOXがあることを知り、そちらまで引っ張り出して聴き漁ったり、絵本形式でわかりやすい楽典の入門書を見つけ知識を得るなどクラシック音楽そのものにのめり込みました。

モーツァルト交響曲第40番ト短調

東芝EMIクラシックコレクションの中でモーツァルト交響曲第40番が一番のお気に入りでした。母親が言うには毎日朝から聴いていた

そうです。よくもまあ、あんなに哀愁漂う美しくも切ない旋律を朝っぱらから聴けたものだと感心します。小学校の頃は毎朝学校に着くと、すぐにグランドに出てドッチボールをしていましたから、今の私にはその行動はまったく理解できません。ガキンチョには気持ちの切り替えとかシチュエーションとかいうことは意識の中になかったんでしょうね。毎日担任の先生に提出する日記にも、モーツァルトの40番がどうのこうのと書いた記憶もあります。まさにモーツァルト40番、一色でした。

残念ながらその録音の指揮者・オーケストラなどの情報は憶えていません。今度実家に帰ったときチェックしようと思います。

モーツァルト:交響曲第40番 / 水戸室内管弦楽団 小澤征爾

モーツァルト:交響曲第40番 / 水戸室内管弦楽団 小澤征爾

少し前から小編成のハイドンやモーツァルトの音楽はずっと聴いていないなぁと思い、また、せっかくSACDプレイヤーを買ったのだからということで、このSACDハイブリット仕様ディスクを買いました。上品でとても安らぎます。水戸室内管弦楽団については何も知りませんでしたが、すごく豪華なメンバーで構成されているんですね。

ウェスの初録音 - The Wes Montgomery Trio (2007-07-16)

昨日、安富祖貴子さんに関しての記事を掲載しましたが、その後、気分が完全にJAZZモードになり、夜通しJAZZを聴いていました。

いろいろ聴いていもやはり最後に行き着くのはいつもウェス・モンゴメリーですね。

The Wes Montgomery Trio

The Wes Montgomery Trio

インディアナポリスを訪れたキャノンボール・アダレイがウェスの演奏を聴きレコード会社に紹介したのが、初レコーディングのきっかけだったと言われています。このとき使用したギターとアンプはケニー・バレルから借りたもので、なんでも飛行機嫌いだったウェスは自分の楽器を飛行機に乗せたくなかったという説があります。

ずっと前から持っていたCDなのですが、ほとんど聴いていなかったので改めて聴いてみました。

固めのトーンでやたらと深くリバーブのかかったサウンドに違和感を感じますが、ケニー・バレルの楽器をウェスが弾いているという知識のおかげで、むしろ、貴重な録音だと、得した気分になります。

他のウェスのアルバムと比べると正直ちょっと物足りなさを感じてしまいますが、ユニークな、誰が聴いてもウェスにしか聴こえない、フレージングは健在です。バックグラウンドミュージックとして気楽に聴けそうだなと思いました。